作家として自認するまでには、実際に商業で本を出して以降もさらに多くのコンプレックスや不安と戦う必要がある。最後のアンチは自分自身だ。己がつねに問いかける「お前は作家を名乗れるほど芸術に身を捧げたか?」と。

バロウズという作家は、優れた小説家である前にジャンキーだ。そのサイケデリックな生き様は「カットアップ」なる、物語の構成をバラバラにして一冊にする、これまたトリップ感満載の手法を考案。荒唐無稽な文章から連なる陶酔にケミカルな魅力が溢れていく。

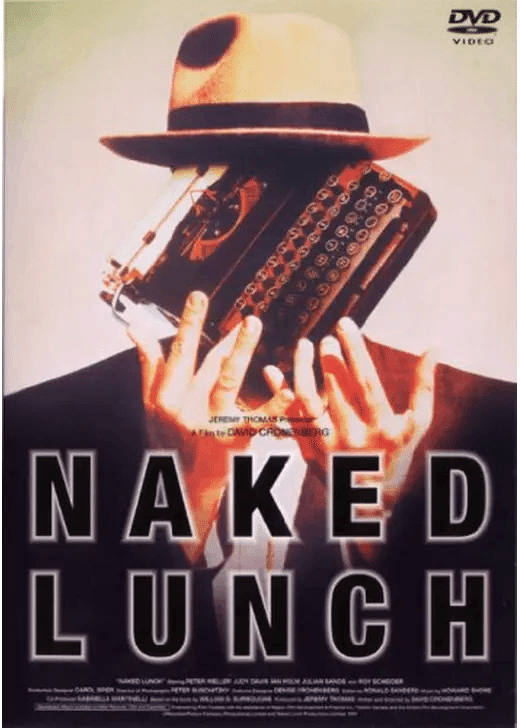

クローネンバーグは、そんな『裸のランチ』原作の妖しい匂いはそのまま、ウィリアム・S・バロウズなる作家そのものに焦点を当てた、ある意味でファンとして残酷で誠実な映画化を行なっている。

クローネンバーグ監督の魅力は、そのグロテスクに惹かれていく珍妙な世界観や化け物。彼は、素っ頓狂な『裸のランチ』なる奇書に、バロウズ本人の自意識を重ねる。

本作の重要アイテムはタイプライターだ。

主人公はゴキブリ駆除薬を体内に取り入れトリップし続けるが、そこでタイプライターの化け物と相棒のように話す仲となる。どんな時でもタイプライターと共にあり、時に奪われたり、取り返したり、パワーアップしたりと、主人公が「書き手」であることにアイデンティティを置いていることがわかる。

ゴキブリ型のタイプライター。こんなクリーチャーがピカチュウのように相棒ポジションと化す。つまり、主人公や、延いてはその先にあるバロウズ本人にとっては、どんなに幻覚の世界に包まれようとも「自身の文章には価値がある」希望だけは離さない。

本編中、主人公はうっかりしたことで自身の奥さんを射殺する。

このエピソードはバロウズ本人のものでしょう。

バロウズとフォルマーは、一時ニューオーリンズに居住した[3]。後にフォルマーとの間では離婚問題が課題となっていた。彼は1949年からメキシコシティに住んだが、フォルマーを射殺する事件を起こし、刑事責任を追及されることとなった。この事件に関する彼の説明は、二転三転している。フォルマーはまだ28歳だった。

彼が、自身の奥さんを射殺した際の激しい自意識。

ドラッグまみれのジャンキーな日々、精神。

『裸のランチ』の主人公も、バロウズも、どんなに煙や白い粉に溺れようとも、書くことを諦めない。自身の本が極めて猥雑な本として発禁処分になろうとも。余談であるが、そんなアウトローな生き様が後のカート・コバーンを作り上げていく。

しかし、ヤク中はヤク中。バロウズ本人も奇抜な小説を一部のイカれヒッピーに評価されるも、それがどこまで「真っ当な実力であるか」に苦悩していたに違いない。己はラリって本を書き上げ勢いだけでウケたジャンキーか、それとも猥雑さすら作家性に内包したアウトサイダーアーティストか。

狂気と芸術。罪と赦し。

ひたすら内面を解剖し、内臓を作品として書き上げることで、グロテスクな己の世界観を文章上に再編する痛々しい姿には、カフカ的な美しさを覚える。

作家が自身を作家だと自認できるか。『裸のランチ』の映画は、そのサイケデリックな画面に対し、非常に狭い界隈の自意識をめぐる実直な旅だ。ジャンキーか、アーティストか、ただの社会不適合者か。もしくは、その全てが混じった存在か。

終盤、主人公は国境の警備員に「作家である証拠を見せろ」と問い詰められる。そして、彼は今一度幻覚の妻を射殺し、警備員から通行の許可をもらう。彼には「自身の妻を撃ち殺した」という唯一無二の悲劇があり、悲痛を創作に昇華すると決意した瞬間、やはり誰がなんと言おうと芸術と文学に身を捧げた小説家の門をくぐっていたのだ。

コメント (1)

コメントを残す